百年蝶变:从《泳者之心》到巴黎奥运会

8月2日,张雨霏在巴黎奥运夺得女子200米蝶泳铜牌后,流着泪对记者说:“昨天刚发烧完,又碰上生理期第一天,我整个人右边都是麻掉的。”在生理期对身体状态的影响下,张雨霏依然顶住压力,在本届奥运中斩获6枚奖牌。

这段采访引发了公众对女运动员生理期的讨论。事实上,女运动员在赛场和生活中所面对的挑战远不止生理期这一项。女性参与竞技运动这件事本身,就已经历了漫长而艰辛的历程。

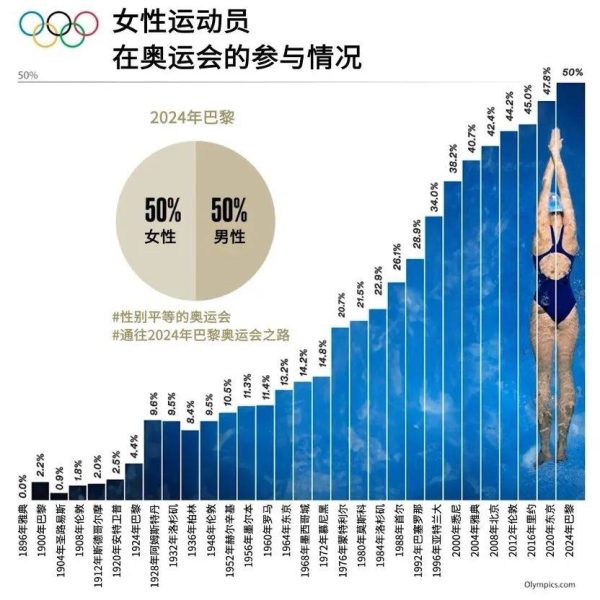

今年是巴黎第三次举办奥运会。在10500名参赛运动员中,男女各为5250名,是奥运史上男女运动员比例首次达到1:1。

1900年,在巴黎举行的第二届奥运会开始允许女性参赛,但当时仅有22名女运动员参加,占总人数的2.2%,而她们的参赛没有获得国际奥委会的认可。1924年,巴黎第二次举办奥运会,参赛女运动员占比达到4.4%。

在这项代表着人类文明的体育盛事中,女运动员占比从4.4%到50%,整整走过了一百年的历程。

当然,体育领域的性别问题是复杂的,仅仅将女性参赛人数和项目作为衡量性别“平等”的标准,是将问题简单化。要实现体育领域真正的性别进步,还有更长的路要走。

今年上映的传记电影《泳者之心》与巴黎奥运百年形成了跨越百年的对照。主人公特鲁迪·埃德尔正是一百年前参加1924年巴黎奥运会的百余名女运动员之一。同时,她也是世界上首位泳渡英吉利海峡的女性。从特鲁迪的游泳人生中,我们可以窥见当时女性参加运动所面临的巨大限制与阻碍。

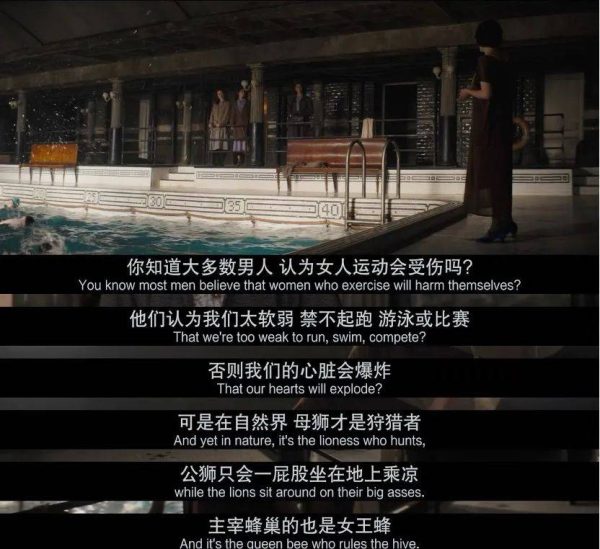

“你知道大多数男人认为女人运动会受伤吗?”

现代奥林匹克运动的奠基人顾拜旦一生都反对妇女参加奥运会,他曾宣称,“女子奥运会是不便的、无趣的和缺乏美感甚至是不正确的”,“真正的奥林匹克英雄应该是成年男子。奥运会必须局限于男子,女子的首要角色应该是为获胜者加冕”。

不过,在19世纪末期,在美、英、法等国已经形成了女子体育的热潮。19世纪70年代末,美国波士顿妇女的一股体育热潮强烈地震动了美国社会。随后,这股热潮迅速传向大洋彼岸的英国、法国、德国、丹麦、瑞典等资本主义国家,并在19世纪末20世纪初酿成一场妇女争取体育权利平等的运动。

在这场运动中,妇女已经涉及了近代体育的绝大多数项目。并且还出现了妇女体育团体和运动竞赛,如“法国女子体操协会”,德国的“妇女体育协会”。

从1900年第2届奥运会开始,已经有女性参加奥运比赛。但是,在20世纪初,女性参赛人数仍极少,项目设置也不稳定。

1924年巴黎奥运会开幕式

1924年巴黎奥运会开幕式

当时女性参与运动的困境也反映在影片中。电影开头,一艘船在码头附近失火,在火灾中丧生的死者大多是女性,原因是她们不会游泳。

母亲葛楚听说此事,决定让女儿们学游泳,父亲听后却对此不屑一顾,认为女孩学游泳不成体统。

女人不被允许和男人在同一泳池游泳。男人们穿着紧身背心和短裤,拥有宽敞的泳池,而女人们则只能在被木头围起的一小片区域学游泳,并且穿着笨重的上衣、长裤和鞋子。

澳洲女子游泳队前来美国比赛,女性才被破例允许使用男子游泳池。而当特鲁迪击败澳洲运动员成为冠军后,第二天的报纸头版却是指责澳洲游泳队泳衣不堪入目。

女性的受困亦体现在体育以外的各个领域。片中,特鲁迪的姐姐梅格也拥有过人的游泳天赋,并且早已有了心仪的男子,但最后,她依然被迫嫁给了父亲安排的对象——一名同样来自德国的肉贩。

巴黎奥运失利后的特鲁迪也面对着同样的困境,如果她没有产生泳渡英吉利海峡的野心,她将不得不接受与姐姐一样的命运——嫁给自己未曾见过面的男人,到家里的屠宰店做帮手,就此度过一生。

在那个时代,作为女性,即使你已经打破多项游泳世界纪录,即使你代表国家参加奥运并拿到奖牌,你仍然无法左右自己的婚姻或人生。

是公主,也是英雄

普罗普将叙事角色分为七种:坏人、神助、帮助者、公主、派遣者、英雄和假英雄,他们分别在故事中发挥不同的功能。

影片将美国奥委会主席苏里曼和男教练设置为“坏人”(villain)角色。尽管苏里曼最初给了特鲁迪参加奥运的机会,但他禁止女运动员在船上训练,导致特鲁迪在奥运失利,并且在她泳渡英吉利海峡时,在背后作梗,派遣男教练阻挠其泳渡。

与亦正亦邪的苏里曼相比,男教练则坏得更鲜明、彻底。他固执地要求特鲁迪游蛙泳而非速度更快的自由泳,原因是他只擅长蛙泳。在训练时只允许特鲁迪吃水果,并在她泳渡时两次设计陷害,故意想触碰她使其失败,往茶里下晕船药导致特鲁迪陷入昏睡。

神助者(donor)是给予英雄某些东西(实体对象、信息或忠告),有助解决叙事的角色。在影片中,母亲、姐姐梅格、比尔·伯吉斯充当了神助者。是母亲最初坚持送女儿去学游泳,靠做手工赚游泳学费,特鲁迪才有机会接触游泳。姐姐在特鲁迪陷入迷茫时,鼓励她泳渡英吉利海峡,从而促使其下定决心。比尔·伯吉斯则在特鲁迪第二次泳渡时提供引导,给予路线、水温、食物等关键技术支持。

故事中的帮助者与神助者在很大程度上重合。不过,“帮助者”还要多出一个父亲的角色——父亲在最后时刻同姐姐一起来到特鲁迪身边,陪伴她渡过英吉利海峡。一方面,他是传统秩序的捍卫者——从一开始便反对女儿学游泳,对特鲁迪创下的世界纪录不屑一顾,一手包办姐妹的婚姻。另一方面,他对女儿的爱,以及特鲁迪的坚持,最终使其改变态度,陪伴女儿渡过海峡。

在传统叙事中,公主(princess)经常是受坏人胁迫,而在最高潮又有待英雄拯救的角色。英雄(hero)则以男性为主,任务是恢复均衡状态,通常是拯救公主,并且赢得美人芳心。

但在本片中,公主与英雄的角色集于特鲁迪一身。她是公主,多次遭受坏人阻碍,她同时也是英雄,遭遇挫折时,她并不等待某个英雄来拯救,而是凭借自身努力走出困境。

片中特鲁迪遭遇了三次重大挫折与考验。第一次是巴黎奥运失利,她面临嫁人、放弃游泳的命运,但她最终找到了“泳渡英吉利海峡”这一目标,并果断出击,拉到赞助,摆脱了原本的命运。第二次挫折则是首次泳渡英吉利失败,她听了伯吉斯的分析后,意识到男教练的陷害,并没有一蹶不振,而是决定再次尝试泳渡英吉利海峡。最后的考验则是第二次泳渡英吉利,在14小时又31分钟里,她遇到了大大小小的阻碍——泳镜进水,水母群,海水冰冷导致体温下降,黑夜降临,在古德温金沙迷路……

破除这些阻碍的关键,并不是他人的拯救,而是特鲁迪自身的能力与意志。因此,特鲁迪既是公主,也是英雄,是她在一次次危难中拯救了自己。

如何跨越自己的“英吉利海峡”?

一板一眼遵循传统的叙事模式,也使《泳者之心》成为一部工整而平庸的人物传记电影,这也是其被诟病为“流水线作品”的原因。

在主人公成长的路上设置一个个阻碍,再使其一一克服;让主人公在中途遭遇重大挫折,但一定会振作精神并再次尝试,最终取得成功。这种千篇一律的模版使影片显得同质化,如果将故事的主人公特鲁迪换成任何其他伟人,似乎没有任何区别。

影片强行设置的一系列困难显得模式化,无论是脸谱化的“坏人”,还是将特鲁迪在巴黎奥运原本收获的金牌抹去,都仿佛是“闯关打怪”般的情节安排。哪里该成功,哪里该失败,观众早已对这些“关卡”的结果心知肚明。这些刻意的安排,或许可以被解释为强调当时女性身处的困境,尚在合理的加工范围内。

而影片更难以回避的缺陷是,用情感代替了理性,用情绪渲染代替了细节展现。影片过于强调主人公经历之曲折、意志之坚强,却始终缺乏更扎实的刻画。

特鲁迪的游泳训练仅在一开始匆匆带过,之后便开始一系列快节奏的情节推进。甚至到了泳渡英吉利海峡的重头戏,也没有对特鲁迪的训练细节做出任何交代。影片也始终缺乏对特鲁迪的向内刻画,她的行为动机、心境变化,观众都不得而知。于是,主人公坚强的意志成为达成目标的唯一条件。微观层面的薄弱使得整部影片浮于表面,电影原型更加复杂的现实人生被简单化。因此,尽管花了大半部影片来铺垫,最后的泳渡重头戏依然显得有些疲软无力。

与主人公原型的经历相比,《泳者之心》的改编平平无奇。尽管如此,我们依然被特鲁迪·埃德尔所打动。

特鲁迪·埃德尔

特鲁迪·埃德尔

特鲁迪耗时14小时又31分钟,成为首位泳渡英吉利海峡的女性。并且,以近2小时之差,打破了先前男性泳将纪录,此后彻底改变女子运动的演变。

整部影片中印象最深刻的一幕,是特鲁迪被迫与同行的船分离,独自面对黑夜中的大海。黑色的海面汹涌起伏,特鲁迪独自漂浮在海水中,被浪吞没,又浮出水面,如此反复。没有尽头的黑暗随时要将人吞噬,个体是如此渺小,强烈的无助与恐惧席卷而来。

这个画面引发的是跨越百年、全人类的共鸣,也抛出了一个所有人都必须面对的课题——如何孤独地面对困难?

它是英吉利海峡,是10米高的跳台,是50米的泳道,也是日复一日的工作与生活。

特鲁迪选择坚持,维持着动作和呼吸与大海对抗。

巴黎赛场上的运动员选择一次次弯下腰,跳入水中,握住吊环,挥动球拍。

2024年巴黎奥运会

2024年巴黎奥运会

面对压力、恐惧和孤独,一百年前的特鲁迪与一百年后的巴黎奥运遥相映照。人类的坚韧与勇气,如海岸的篝火燃烧、传递,这是运动精神,也是“泳者之心”。

相关文章

发表评论

评论列表

- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~