“有时即使逃跑,也总是出发”,一次而非典型文字旅行而是有趣的

“生活就是这样。 只要你继续外出,一定会有惊喜。 ”穿过食人族众多的亚马逊丛林,无视结局,展现人类膨胀的勇气; 在布宜诺斯艾利斯和缅甸寻找故人,放弃对与自己无关事物的平淡审视和关注的文明世界的束缚,在罗马、冰岛、哈瓦那走了另一个人的东京、土耳其、南极留下赛马的痕迹,什么也不做……

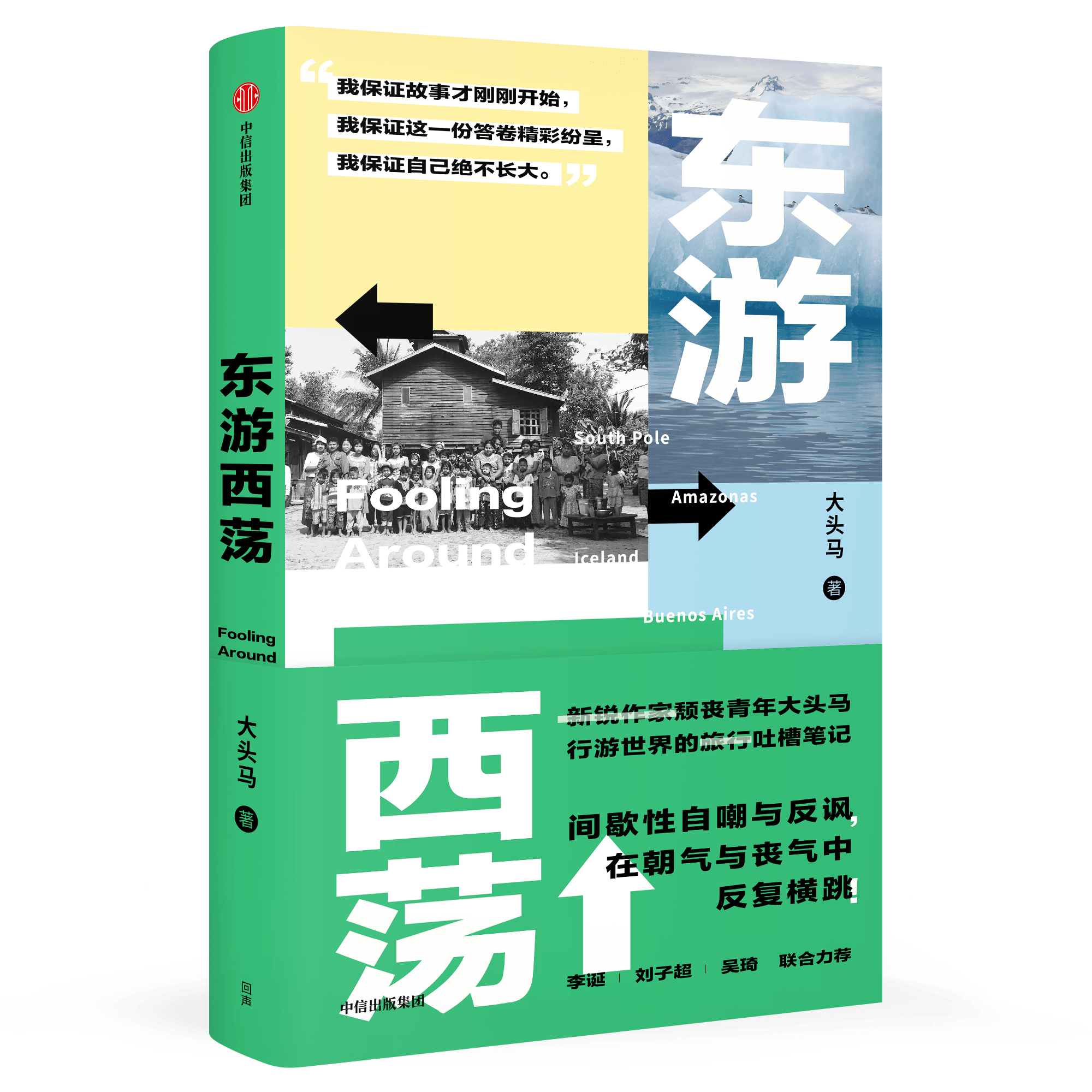

《东游西荡》是新锟作家头马的非典型旅游文学作品,是徘徊于世界的私人笔记。 母马像保罗索尔一样的吐槽和破碎的想法,以及人类学的观察,带读者去了一场因某个场景而变了样的起伏的浸入式文字旅行。

间歇地释放自嘲和犯规,在精神和懦弱中反复侧跳。 从旅人变成限定本地人时,她决定暂时放弃文艺语调的赞美,展开漫无目的的旅行——以拒绝意义,对抗虚无。 有时逃跑,总是出发。

大头马 著 《东游西荡》中信出版集团 2022年10月出版

大头马 著 《东游西荡》中信出版集团 2022年10月出版

南极

我一句话也不打算说南极。

想到这里,我就坐在复活节岛安格洛村主干道上的一家咖啡馆里,吃着150块菠萝虾盖饭。 大约有50只苍蝇在和我一起争夺。 从远处看,我就像法力加持的高僧,被屠杀得离神秘的东方很远。 这是中午12点。 放眼望去,这条主干道上的所有餐饮业都由我一个人支撑着。 咖啡店的老板不像苍蝇一样红着脸。 看到我先是吓了一跳,然后才想起自己有煮饭的技术。 也许是这个幻象吸引了走在我前面的中国人。 他先看了我一眼,走过去,然后又后退了两步回来。

“你是刚从南极回来的中国人吗? ”

“诶? ”我哑然,“是我。 ”点了点头。

“哎呀! 你好,你好。 一个美国人刚听到你说话。 ”

我该怎么说?

这就是复活节岛。 所有人都认识所有人。 不到两天,我和岛上将近一半的人打了招呼。 第三天坐在路边的话,会有不认识的陌生人过来和我搭话。 这感觉就像在玩《金庸群侠传》。 武侠小说和角色扮演游戏。 一个意思。 你不是在生活,而是在一个描述中暗流涌动地走在密切的江湖中,一举一动都在引起蝴蝶的效果。 所有的对话都很重要,随着时间的推移一定会触发关键的剧情,角会遇到命运的敌人。 “你就是伤害那位高峒三老并将其驱逐回北疆的犯人吗? ”“好啊。 少林的空见大师也在我手下丧命了。 你能怎么办? ”在岛上,我和大多数游客一样,日出而起,白天参加岛上经营的各种旅游团打发时间,日落而息,晚上各种兽鸟被穿墙的噪音拍打,有着巨大的火山口和神秘的石雕,这是噩梦吗我们就像被各种旅游团分裂的游客,临时组成的社交小团体,今天这个复活节岛以南部的行程结束后,谁也不知道下一个哪个旅游团会再次相遇。 可能是在同一路线的不同旅游团又见面了。 我和那两个人一起走的英国老太太就这样再次在火山口见面了。 她俩看着我,兴奋地逃离了自己的队伍,拉着我说:“我们昨晚回谷歌听新闻了,你是哪个中国女孩? 是范张还是颐新王? ”现在回想起来,我在任何旅游团都不认识美国人。 风的声音是从哪里漏出来的?

也许是我在民宿第一天认识的智利年轻人巴勃罗,后来才知道他是民宿的志愿者。 当我走进安格洛村次干道上一家老气横秋的家庭旅馆时,第一反应是想早点逃跑。 幸运的是,我住的房间里的热水器坏了,巴勃罗和下午的热水器修好了。 这样我就再也没有力气逃跑了,我想蒙着头睡一觉。 实际上,当我跳下降落在复活节岛机场的客机时,第一反应也是转过身来试图回到飞机上。

确实,这里气候清新如画。 但我不是来度假的哦。

阻止我的是不能更改的机票。 如果你想马上再买一张回智利大陆的机票,费用比往返加起来还要高。

“所以,南极怎么样? ”注册了我的信息后,巴勃罗盯着我问。 我先是吃了一惊,在大脑里迅速过滤了刚才我们的对话,我确信我连半个字都没提到南极。 然后突然知道了他是怎么知道的。 我穿着南极马拉松跑完的t恤。 那里写得很清楚。 “你刚从南极回来吗? ”

“是吧。 ”我含糊其辞。

可能是两个来自伦敦的老太太。 当时,我们有一天在旅游团的午餐席上相遇。 得到了一杯酒,高朋坐满了。 花大价钱跑到这些孤立的太平洋小岛上来的我们的旅行者,一定要谈兴高采烈的事,各自说明这次旅行的经过。 在命运的转播中如何坐在同一个餐桌上,接下来要去哪里? 所以,我只能用游丝声咆哮。 我刚从南极回来。 “啊! 南极好玩吗? ’大家打起了精神。 “没意思。 ……不知道。 ”我觉得既然开了这个口,就必须把这件事弄清楚。 “我不是去南极玩的。 去了马拉松。 ”几乎不好意思,我不是从最后跑了十几个人,从南极回来的,而是终于半死不活地回来了。

这也是很久以前的事了。

现在,我又回到了从前那种无聊平静的规律生活,每天都要花主要时间在游泳池里,皮肤发出氯水的气味。 在水中参观的人体被扭曲成另一种生物。 动作迟缓,爬行。 一过冬至,北京马上陷入了规律的寒冷,除了大雾天,外出并不是一件难事。 多亏了在布宜诺斯艾利斯养成的习惯,我再次学习使用公共交通,翻箱倒柜,找出交通卡,每天摆脱地铁,从外围穿过整个东单公园,经过同事的医院。 路上有卖橘子、糖葫芦、专家门诊号的小贩,尿味扑鼻而来。 我戴着耳机听摇滚,听非常抒情的感伤小调,走在路上给脚下带来风。 在地铁的拥挤中,即使带着白色的刺也承担着困难的任务的偶像。 我只是到现在为止什么都没做。 坐在电脑前写两个字,感觉天翻地覆。 不是酒精中毒,不安无处不在。如果不是再次见到m,我会忘记南极的。 m是和我一起参加南极比赛的中国选手之一。 当时是簋街上的川菜馆,进去一看,在座几个年长的男男女女,规规矩矩地大声喊着“姐姐——”,以为自己是黑帮老大的大房间。 事情的起因是m的弟弟迷上了演唱会,是地方的大播音员,这个不到二十岁的少年自己投资打算把部演唱会的故事拍成电影。 “姐姐说,除了石头有点难,还可以给你找天佑或者映客花椒YY上的大V。 总之,这件事天时地利人和,现在剧本不同了。 ”男孩很谦虚,学籍在上海,忙的时候在老家指点矿产生意,空闲的时候进京驱车向往二环十三郎。 我在挤满车的簪子街上体验到了反感,不断地演戏。 我想,什么样的社会才能和我、M、还有大约二十天前的比赛再次结合起来呢? ——

如果无论如何都要说的话,至少有两个基调可以说这件事。 宏伟的正义,或者是滑稽的嘲笑。 主要取决于是否用外人的语气播放。 或者根据心情而定,心情不好的时候充满慈悲,伤痕累累。 我必须把这叫做自我救济。 否则,对不起花掉的钱。 心情好的时候不为别人着想,以普通两倍的速度攻击世界,别人笑我是疯子。 大家都说对了。

当然,当我怀着死而复生的信念从家门口的银行往一个陌生的爱尔兰账户汇款大额欧元时,我没想到这件事会有第二基调的说话方式。 说这件事必须提到n。 我和其他四个当时还不知道的中国人报名参加这次极寒马拉松应该是因为n。 我和n不认识,是几年的网友,在那之前见过一次。 我正好认识他的时候,他正好完成了七大洲马拉松计划,听起来很酷。 当我跑完第一场马拉松时,他也正好跑完了南极马拉松,成为了七大洲马拉松俱乐部部的第二个中国人。 一个事实是,世界上有这样的七大洲马拉松俱乐部部,入会资格由经营南极马拉松比赛的公司掌握。 因为南极马拉松是必经的关口。

没有人支持。 朋友和家人的意见主要分为两种。 第一,你完全是去送死。 第二,你有钱没地方花。 总之,要么大家都认为我很闲,要么我很慌张。 而且大部分的人都认为花钱比跑步牛。 因此,这件事是我实际上应该对着——说的。 在我踏足智利最南端的这片土地——蓬塔阿雷纳斯之前,我一直处于一种个人英雄主义的氛围中,知道山里有老虎,就向虎山行动。 本来什么都没有,但一致的反对反而显得我在完成某种中二使命。 二十多次抓住青春期的尾巴反抗。 总之,如果不能给出合理的理由,这件事就完全是无稽之谈。 虽然很难说,但是因为看起来很帅。 不能说。 因为我也想加入七大洲马拉松俱乐部部。 最后,让我们尽早拯救中年危机。 据n说,参加这场比赛的50人都觉得是来拯救中年危机的。 因为大家都失败了。 所以还有一个冠冕堂皇的理由。 我去收集文章的素材了。 不是每个人都应该像我一样,希望每次坐飞机都不要错过飞机的机会。 像我这样,每次飞机顺利落地,没有和乘客一起鼓掌,而是一脸冷漠地坐到座位上,吵闹的乘客站起来,拿行李,打开手机接收信息,打电话,报告行程和平安,一个接一个地走出客舱,走出客舱。 我希望我能积极地展示出积极的理由,这样花这么多钱去南极就不会绝望了。 给不了我。

相关文章

发表评论

评论列表

- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~